作为调控东亚夏季气候的关键环流系统,西太平洋副热带高压(以下简称“西太副高”)的异常活动可引发严重洪涝与干旱灾害,如1931和1998年长江流域的特大洪水,2020年的超强梅雨,还有2022年长江流域的极端高温事件。

深入理解西太副高的预测机理对提升东亚气候灾害预警能力具有重要意义。然而,现有季节预测研究多局限于近30年的分析时段,制约了我们对预测技巧年代际变化的全面认知。

近期,中国科学院大气物理研究所地球系统数值模拟与应用全国重点实验室博士生叶万恒与胡帅副研究员等,在《地球物理研究杂志-大气》上发表了最新研究成果。

研究基于百年尺度季节回报试验数据集的分析发现,自1960年代以来,夏季西太副高的季节预测技巧呈显著提升趋势,导致这一变化的关键海区为印度洋-西北太平洋。

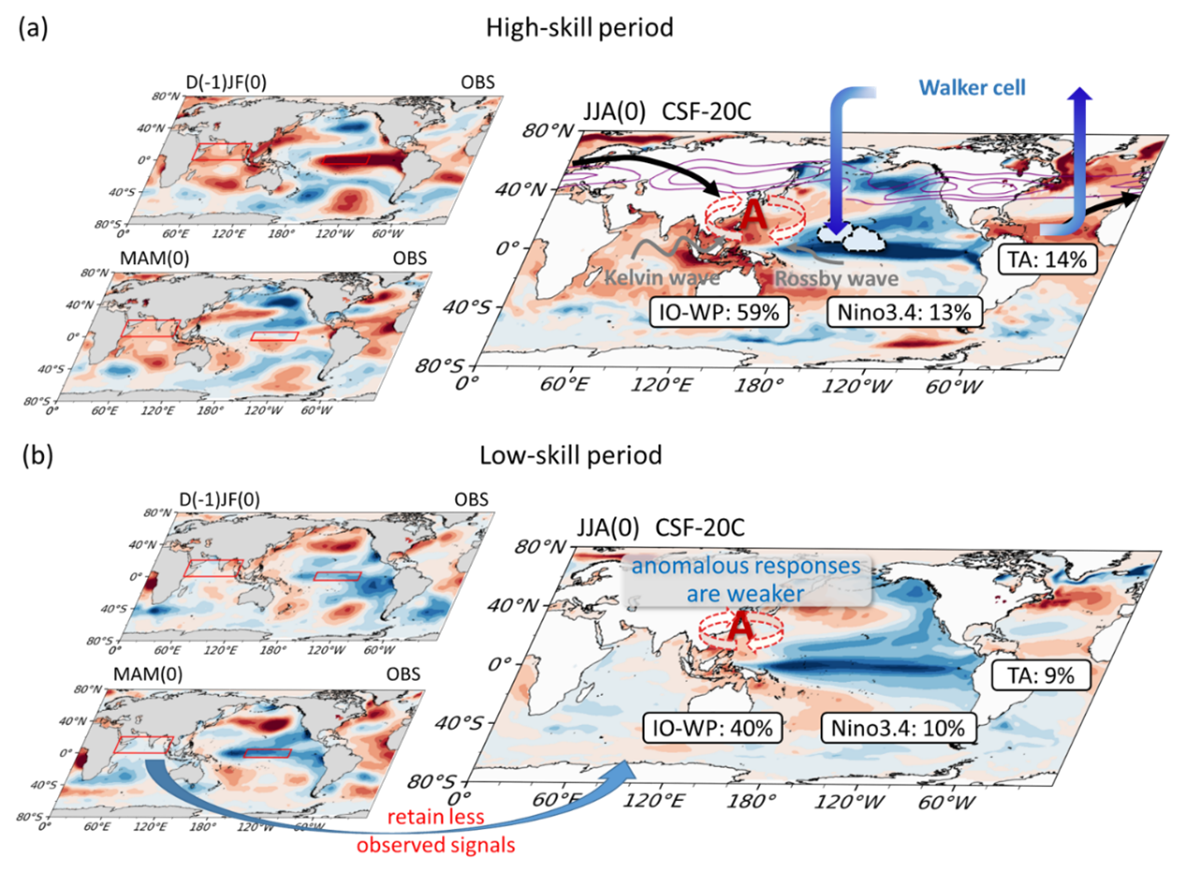

西太副高预测技巧的提升与模式信噪比的增强密切相关。定量分析表明,西太副高可预测信号主要来自中东太平洋、热带大西洋及印度洋-西北太平洋三个关键海区。其中,印度洋-西北太平洋海区的可预测信号对西太副高预测技巧提升的贡献最大,从1950年前的40%提升至1960年后的59%。这一变化主要归因于两个关键因素:一是观测资料质量与数量的系统性提升,二是厄尔尼诺/南方涛动准两年振荡信号的显著增强。

在明晰可预测的信号基础上,作者进一步分离了不可预测噪声的来源。发现在1950年前,三个关键海区的海温预测技巧较低,限制了西太副高的预测技巧;而在1960年后,可预报性较低的中高纬大气遥相关(特别是东大西洋型遥相关EAP、夏季北大西洋涛动SNAO等)通过调控夏季东亚副热带西风急流的位置与强度,进而影响西太副高的预测。

本研究通过分离夏季西太副高的可预测与不可预测分量,从百年尺度量化了三大洋相互作用对西太副高季节预测技巧的影响,为理解西太副高预测机理提供了新的视角。

中国科学院大气物理研究所博士研究生叶万恒为论文第一作者,地球系统数值模拟与应用全国重点实验室胡帅副研究员为通讯作者。